【看中國2019年4月5日訊】上海常德路,路並不長,很美。張愛玲就是在這條路上的艾丁頓公寓創作、戀愛、結婚。還有聶耳的明月社,舊址在這條路上的恆德裡。不遠處的嘉禾裡有郁達夫的舊居,他經濟狀況不佳,住的是一棟很樸素的石庫門。

這就是常德路,有書香,有琴聲。

01

3月,傳來一則消息,常德路上的一片小店的店招統一換成了黑底白字,愕然。被網民嘲笑為「清明風」,其實還是客氣。

常德路上出現的黑底白字招牌(網路圖片)

主管部門回覆說「區工人文化宮在外立面整治過程中,對店招店牌設計的顏色搭配考慮不夠週全」,並承諾及時整改。

店招是各家店舖的事,重慶小面的館子和本幫菜館的招牌為什麼要一樣的配色?中國人很早就有店招,唐詩有「千里鶯啼綠映紅,水村山郭酒旗風」,意境很美。《清明上河圖》裡也畫了店招,形制也並不統一,有的杵在地上,有的懸在門前。

原本黑底白字的統一招牌現在已經被綠色布條遮擋(圖蟲創意)

若按照今人的標準去衡量,多半是不行的。有的涉嫌違章搭建,有的存在安全隱患,諸如此類。大概都要整齊劃一,黑底金字的大牌子掛上門沿。整齊,但不美。就像每一個人的臉上都畫上一條一字眉,連環畫都不能如此。

錯落有緻,方能入畫——我們的城市能入畫嗎?

02

十幾年前,我到北京工作了一段日子,住在建國門附近。

一個初冬的夜晚,我出門買煙,寬大筆直的馬路愈發顯得冷清。走了幾個街區都是重複的景色,只有大片的居民區,四四方方的房子矗立著,卻沒有找到上海隨處可見的便利店。抬頭看,天際線和大馬路一樣橫平豎直,單調乏味。何等無趣的城市景象?

這種源於蘇聯的城市模式與建築風格,是「人的異化」的極致表達。沒有情感、沒有趣味、沒有任何個性化的追求,只是一部龐大、冷漠的機器。人,不過是這部機器中微不足道的零部件。時至今日,我們還沒有走出那種觀念的陰影。

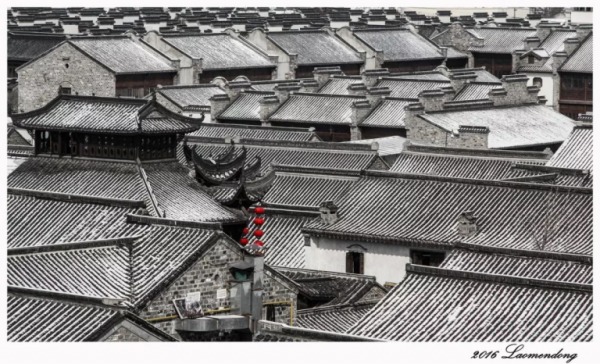

南京老門東(圖蟲創意)

南京,是我很喜歡的城市。有紫金山、有玄武湖、有秦淮河,都是勝景,這在大城市裡並不多見。老南京城也充滿了市井的氛圍,南北美食在街巷裡隱藏,古剎的晨鐘暮鼓與廣場舞的熱鬧音樂相安無事。

但是,跑到河西新城,我感受不到這是金陵的風韻。整齊劃一的街面,寬大筆直的馬路,橫平豎直的天際線——唯獨多了超高層的新地中心雙子樓突兀地豎在那裡,左面一個像煙囪,右面一個也像煙囪。建國門的老蘇式街區相比,並沒有什麼進步——同樣整齊得面目可憎,沒有人間氣象。

中國城市的新城區大都如此,分不清彼此,彷彿規劃設計者存心要把地圖抹平。而且,在他們的圖紙上從來都不給城市的空間留白,整整齊齊地碼滿了毫無趣味的建築。沒有街市喧嘩、沒有曲逕通幽、沒有小巷深處的驚喜,大片鋼筋水泥的叢林鋪天蓋地而來,人是如此渺小。

南京河西新城(圖蟲創意)

城市管理者的思考角度更為功利化,對整齊統一近乎偏執的愛好,恨不能把城市變成了冰冷的工業產品,不似人間。

整齊劃一的呆板是一個極端,另一個極端則是怪異到匪夷所思。在這二十年裡,所謂的「城市新地標」屢屢被吐槽:

上海LV大廈,一隻白色巨靴踩在仙霞路上;

河北三河天子酒店,早在2011年就以「最大象形建築」登上世界吉尼斯記錄,三尊巨大泥塑堪稱奇觀了;

三亞大東海1號港灣城,土豪金大菠蘿霸氣十足;

還有河北白洋澱荷花大觀園金鰲館,一隻世界最大的巨鱉鎮守一方;

北有巨鱉,南有巨蟹,昆山市巴城蟹文化館盡顯無腸君的風采……

這張名單可以排得很長,有「國際建築設計大師」的大作,也有純屬國產的奇葩。共同的特點是巨大,好幾件都榮獲了「世界最大XX」的殊榮,壓倒性的龐大體型秀,可見設計者的想像力匱乏。

難道這些城市需要以挑戰審美趣味極限的方式樹立地標嗎?無法理解的是,這些大而不當、令人難堪的建築是怎麼通過複雜的審批程序拔地而起的?

03

城市是這個時代的縮影,時代的精神在城市的天際線上暴露無遺。當我們單純追逐繁榮與發展時,美與我們漸行漸遠。沒有對「美」存在敬畏,更談不上追求,所有和審美有關的領域都變得似是而非。

當下,除了參加藝考,哪有什麼美育?一代人又一代人就是這樣被「生產」出來。美感的貧瘠,已經成為這個時代的災荒。

時尚圈製造的是娛樂消費,「網紅臉」和「小鮮肉」被工業化地批量製造,這是審美嗎?

葉永青的抄襲事件剛被曝光,這不過是中國當代藝術類模仿成風的冰山一角——圈裡對這類現象有個專用詞,「挪用」。

審美從未如此遠離公共生活。「愛美之心,人皆有之」,卻只是在美容院、化妝品櫃臺的私人消費,貧乏得可憐。那個曾經是詩與畫的國度去哪兒了呢?

上海常德路旁的「廢墟塗鴉」(東方IC)

憤世嫉俗者批評這是市場經濟、商業繁榮的後果,「人慾橫流」的老生常談說明不了什麼問題。文藝復興時代的義大利可不是禁慾者的天堂,美帝奇的金幣在偉大的藝術品中升華,驕奢的罪過因大師們的靈感得到了淨化。

即便是石崇的炫富,也要以「五十里錦障」詩意地表達。今天,沒有美帝奇,也沒有石崇,只有豪車、名表的銀貨兩訖,簡單粗暴得令人髮指。

在我們走向繁榮的道路上,不斷追逐、超越,把人性中無法加工成「有效部件」的部分當作包袱扔掉——美有用嗎?能否量化為某種效益?如果不能,就不予重視。

任誰一拍腦袋,就可以讓一條文化名街的街景變得滑稽,讓巨大醜陋的建築野蠻生長?醜並不可怕,可怕的是醜得那麼輕而易舉,醜得那麼風格一致,醜得那麼見怪不怪。

在這個繁榮的時代,我們到底丟失了什麼?