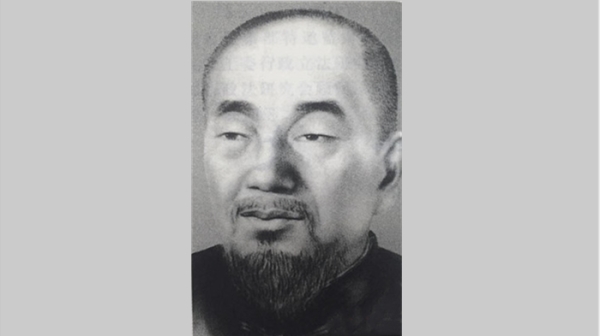

興縣還有個名人叫牛友蘭,他曾是晉西北首富,土改中……(網絡圖片)

按:興縣還有個名人叫牛友蘭,他的名字也入了《毛選》,被毛認為是抗日愛國紳士。1948年毛路過晉綏時住的窯洞(即晉綏軍區司令部,現為蔡家崖革命紀念館)就是牛家的房子。抗戰中,他把房屋、店舖、工廠、土地、金錢等值錢的財物全部捐獻出來,土改前已落得身無分文過苦日子。土改來時仍然在劫難逃。他曾是晉西北首富。

據有關文獻記載,1949年後,中共奪取政權後不僅面臨著外部世界的封鎖,同時在國內也面臨著巨大的經濟困難。為了鞏固政權、解決經濟問題,在政治經濟等各個方面實行了「消滅」和改造政策,並稱之為「社會主義改造運動」。這場「改造運動」在農村就是進行「土地改革」,目的是消滅地主,奪取地主富農的財產,鞏固紅色政權。

1950年2月24日,中共通過了「關於新解放區土地改革及徵收公糧的指示」。同年6月28日,通過了「土地改革法」,在全國全面開始了「土地改革」。中央還表示,不能和平地搞恩賜,要組織農民通過鬥爭奪回土地,要與地主階級進行面對面的鬥爭。

在中共高層的指令下,幹部們分成若干工作小組深入到全國各地農村。他們來到農村後,鼓動無田的農民,特別是農村中的流氓農民鬥爭有田的農民。此外,還在農村劃分階級、成分,全國至少2000多萬人被帶上「地、富、反、壞」的帽子,使他們成為在中國社會沒有公民權利的「賤民」。而且,每一地區有一些聲望的地主,都被定為「霸」,還分為惡霸、善霸、不霸。被定為「霸」的地主都要被處死。一聲令下,全中國整個農村立馬籠罩在紅色恐怖、血雨腥風之中,200多萬地主、富農的人頭紛紛落地。(1990年上海人民出版社出版的《劍橋中華人民共和國史》中稱:中共掌權初期,鎮壓地主富農,一百到二百萬。)

土改頭頭們隨心所欲、草菅人命

「土改」時,批准殺人的權力在區一級,一些只有二三十來歲的年輕區長或區委書記掌握著全區10多萬人的生殺大權。深夜,區、鄉幹部會議結束,大家勞累了一天,睡覺去了。年輕的區委書記(或區長)坐在煤油燈下,根據各鄉上報的材料,勾畫明日的殺人名單。

殺人的權力雖然在區一級,但實際上,某位鄉幹部要殺誰,甚至因私仇某位貧雇農要求殺誰,跟區委書記說一聲,少有不批准的。

殺地主,沒有任何標準。每個村子都要殺,不殺是不行的,上面的政策規定:「戶戶(地主家)冒煙,村村見紅」。假設那個村子裡沒有人夠資格評上地主,就將富農提升為地主;假設連富農都沒有,就「矮子裡面拔將軍」,把某位倒霉的富裕中農提上去……總之,至少要殺一個,殺一儆百嘛!

土改打殺地主的手段五花八門、慘絕人寰

鬥爭地主的場面十分野蠻,拳、腳、鞋底、棍棒、皮鞭一齊上,打得皮開肉綻、口吐鮮血、傷筋斷骨,慘叫哀號之聲,不絕於耳。對於某些強加的罪名,跪在鬥爭台上的地主想解釋一下,戰戰兢兢剛開口,台下在積極份子的帶領下發出一片震耳欲聾的口號聲,淹沒了地主那微弱可憐的聲音;台上的積極份子立即抽耳光,拳打腳踢,打得你根本無法開口……

當年殺地主是用槍頂著後腦杓,從背後斜著向上開槍。一聲槍響,天靈蓋便被打飛了,紅色的鮮血、白色的腦髓,撒滿一地……血腥、殘忍、恐怖,目睹者不由自主地渾身顫慄,甚至嚇得好幾個夜晚從惡夢裡尖叫著醒來,掩面而泣……殺多了,嚇怕了,反抗者都縮頭了,新生的紅色政權便鞏固了。

有檔案資料記載,晉西北興縣有個出名的開明紳士叫劉像坤,是個熱心腸人,因為有財富,被當作惡霸地主活活打死。他的兒子為了表示自己與父親一刀兩斷,竟一把奪下民兵手裡帶刺刀的步槍,在其父屍體上補上兩刀。劉像坤哥哥劉少白(《毛選》第四卷有其名,毛認為的抗戰時期的開明紳士)擔任邊區參議會副議長,也被農民們押回老家鬥爭,撤消一切職務。該村黨支部書記劉玉明為少白說了幾句公道話,也被打得昏死過去。眾人以為他死了,把他拖到黃河岸邊,準備扔進河裡,沒想到劉玉明又甦醒過來。幾個土改積極份子端起刺刀,在他胸口猛扎兩刀,他最終停止了呼吸為止。

興縣還有個名人叫牛友蘭,他的名字也入了《毛選》,被毛認為是抗日愛國紳士。1948年毛路過晉綏時住的窯洞(即晉綏軍區司令部,現為蔡家崖革命紀念館)就是牛家的房子。抗戰中,他把房屋、店舖、工廠、土地、金錢等值錢的財物全部捐獻出來,土改前已落得身無分文過苦日子。土改來時仍然在劫難逃。他曾是晉西北首富。鬥爭大會上,有人別出心裁,拿一根鐵絲穿過他的鼻子。鮮血直流,會場上人人震驚。更令人震驚的是,他的兒子牛蔭冠(時任晉綏邊區行署副主任)竟大搖大擺地牽著其父遊街示眾。牛友蘭受不了這種污辱打擊,回家後絕食,三天後含恨去世,終年63歲。

姚依林之妹姚錦女士編著的《姚依林百夕談》一書裡記載:「當時農民仇恨地主,往往一來便把地主打死,不打死也整得很厲害。如搭個『坐講臺』,讓地主站上去,下邊拆臺,把地主摔下來。晉綏行政委員會主任、共產黨員牛蔭冠的父親是晉西北興縣首富、大地主兼工商業主,在縣城有四萬白洋買賣。他因是開明紳士,曾捐款一萬元抗戰,成為邊區參議會議員。土改到來後,他被鬥,用繩牽鼻,讓他的兒子牛蔭冠拉著遊街,牛蔭冠不敢不劃清界線。」

土改中,對付地主富農的辦法五花八門,慘絕人寰。除了用棍子打、錐子捅、繩索捆、石頭砸、火鉗燙、石灰撲眼、耳朵插捻點燈之外,還有好多種。比如磨地,把棱角鋒利、黃豆般大小的料炭和菠菜籽撒在地上,然後把要鬥的人衣服脫光,推倒在地,提住他的雙腳在這上面來回拖,拖到他半死不活為止。

另一種辦法叫坐圪針櫃。把放衣服存糧食的躺櫃拿來,中間去掉隔板,在裡面撒上剁碎的棗樹圪針,把被鬥的人全身衣服扒光,扔進躺櫃裡,蓋上蓋,然後來回搖櫃。櫃裡的人從這邊滑到那邊,又從那邊滑到這邊,全身被圪針刺得肉腫皮爛。

還有一種辦法叫扔四方墩。四方墩就是長城的烽火臺,有三丈高。墩下鋪滿碎石頭,被鬥的人從上面被推下,不死拉上來再推,再推還不死,那就乾脆拿大石子朝他腦袋砸去,直到腦漿迸裂,七孔冒血才住手。有個姓韓的教書先生,其妻被一個姓田的土改分子認定是壞人,從四方墩上將她摔死。田某還有意在推前鬆開她的腰帶,拉住她的褲角管,讓她赤裸下身而死。她的褲子被沒收,轉手分給其他婦女穿。

一個叫周二的藥鋪掌櫃,被剝光上衣,頭朝後著地,腳朝前,被人拉著一路狂磨。他的身上還坐著一個女人,壓著一個石磨,為的是增加身體與地面的摩擦力。沒多久,後腦杓被磨塌,脊背上的肋骨全部磨露出來,一根一根的,腦漿與鮮血一路都是,慘不忍睹。

牛蔭冠晚年編寫的《牛蔭冠紀念集》中這樣寫道:「曾經看到一位鄉長被捆在樹上,被人用樹皮刮出骨頭,慘死在路邊。」

王若飛的夫人李佩芝,從延安到晉綏邊區從事土改工作。她所依靠的土改積極份子,有一個是有小偷小摸毛病的二流子。因為小偷小摸,曾被村裡一個富裕中農打過。土改時,此人公報私仇,把那富裕中農打死。

群眾對此不滿,李佩芝卻回答說:「你們怎麼不懂得貧雇農的窮苦呢?正因為貧窮,所以才去偷東西。不能因為有這樣那樣的毛病就模糊階級界限。」此人極不爭氣,後又偷了軍區的一匹布,讓軍區給抓了起來,當做鬥爭對象押到會場。李佩芝端著碗飯送到會場給這個人吃,當即遭到群眾圍攻,李又振振有辭地推銷她那套階級界限理論。群眾心裡好壞分明,此事後來鬧得很大。

鬧得最大的是分老婆和分閨女。在分房分地結束之後,土改積極份子又忙著分起地主的老婆和閨女來。地主都被鬥死了,或逃亡失蹤了。這些女人被農會幹部統統招來,作為財產再分配給村裡討不起老婆的男人。有些地主命大,沒被鬥死,可他的老婆還是被農會幹部強行奪走,再分配給別的男人。《山西日報》記者魯順民在《「左」傾風暴下的黑峪口》一文中說:「不僅僅地富和鬥爭對象的女人被分配掉,就是富裕中農也不例外。富裕中農馮萬禮的閨女就分配給了貧雇農。」

一些地區在1947年冬至1948年春,挖財寳成為風潮,還發展成掃堂子運動。開始以村為單位,即讓地主、富農淨身出戶,把他們的財物拿來分掉。後來覺得本村互相都是熟人或親屬,不好下手,便發展成為以區甚至以縣為單位的聯合掃蕩,村與村、區與區之間互相掃堂子。不僅僅是地主,一些中農也未能倖免。在山東黃縣,同一時間封了全縣各村地主、富農和部分中農的門,將其全家掃地出門,沒收全部財產,實行武裝管制,並責令一切富裕些的農民獻房、獻地、獻東西。

歷時一年半的土改運動使解放區的整個農業生產受到極大破壞,許多地區幾乎顆粒無收,餓死的黨員幹部、普通群眾不計其數。

在《山西通史》中也有這樣的記載:「據興縣1948年6月22日的統計,全縣8個區290個村莊,土改中被打死的即有1050人,其中地主384人,富農382人,中農345人,貧、雇農40人;自殺的共有862人,其中地主255人,中農345人,貧、雇農11人;被鬥爭掃地出門後因凍餓而死的共63人,其中地主27人,富農33人,中農3人,上述3項共死亡1976人。至於被揪鬥、被批判者,更是不計其數。」(《山西通史》第9卷,第146~147頁,山西人民出版社2001年出版)

山西興縣只是全國「土改」運動的一個縮影。20世紀40年代末,在全中國,大大小小的地主有好幾百萬。而在1950年的「土地改革」運動中,就殺害了200多萬地主和富農。