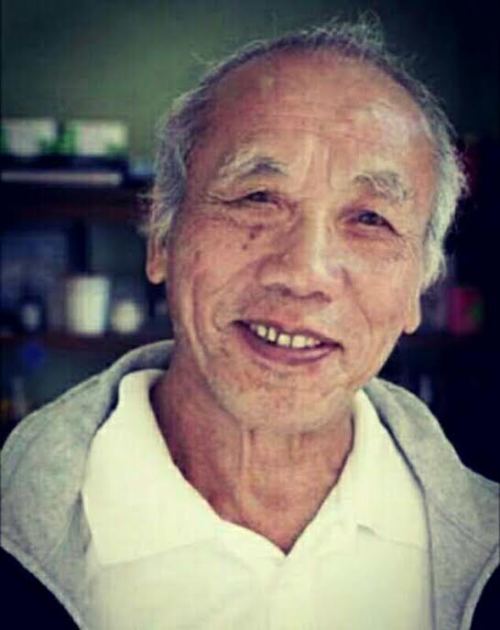

石天河

铁流

流沙河(以上图片来源皆为看中国)

鸣其嘤嘤,求其友声,回归时光,追忆青春……

右二代谭作人先生,在风雨六十年一文中深情地写道:“如果以当年文汇报社论为标志,全国性的引右反右政治大迫害,已经整整六十年了!六十年过去,当年一心一意为党为国出谋划谋或提出批评意见的民族精英,后来的右派老人,如今在世的,还有多少人?”

成都当年所谓斐多菲俱乐部右派七君子,如今存世仅石天河、流沙河、铁流(晓枫)三人,其它四人丘原、茜子、遥攀、储一天早己谢世。可是刼后余生的他们,却不能坐在一起品茗聊天,笑说往亊,把酒迎风,痛斥毛魔,老记着那些“争取从宽处理”揭发检举的往事,何不一笑抿恩仇,坐在一起化解怨气不是更好吗?

提到60年前反右往事,使我唏嘘不已,老泪横溢。5O年代是个理想的社会,人人有理想,个个有抱负,而更多的青年人热衷于文学,好像文学可以兴利除弊,建设国家。我最早知道流沙河三字,是1951年夏在成都驷马桥乡搞土改,当时的《川西农民报》每周都要刊登一节他和茜子合写的、反映农村变迁的长篇小说〈牛角湾〉,很是崇拜。

两年后的1953年3月,我报名参加了四川文联创作辅导部举办的文学创作班学习,才看见了流沙河真身。此时他的短篇小说〈窗〉很有軣动效应,引起我浓厚的兴趣,有过短暂交谈。自此我爱上了文学创作,视它为终生追求的职业。很快我的处女作〈兰二爸〉问世于《四川文艺》月刊,“晓枫”两字出现于省内报刊,频率越来越高。

1956年4月,中共成都市委吃掉最后一家民营报纸《工啇导报》,改名为《成都日报》,为了增强报社党的领导力量和编采队伍的工农成份,时为土改工作团团长现在总编辑的张烈夫,硬将我从市委办公厅调入成都日报社文艺组任编辑,主管诗歌、小说、散文,这样与流沙河、茜子、邱漾、遥攀成为工作上的同志和朋友,与储一天、石天河仅是点头之交的相识。

在我们言之七人中,最有才华的是流沙河、茜子、邱原,可不久我的小说“风水树”问世了,被誉为有李准小说“不能走那条路”的水平,被人改编为话剧公演并引起了热烈讨论。

在“双百方针”和“文艺作品要敢于干预生活”的策鼓下,我的大毒草“给省团委的一封信”发表在《草地》文学月刊十月号上,在省内以至全国推起了掀然大波,与刘宾雁的“本报内部消息”、王蒙的“组织部新来的年轻人”并列。

可是荣誉、鲜花、掌声,埋葬了晓枫文学创作的生命。写真言实的人性小说为中共禁忌,毛泽东要的是歌功颂德,万岁伟大,《延安文艺座谈会讲话》是不可触犯的天条。全国知识人在“百花齐放,百家争鸣”的诱惑下,昏了头脑,均蠢蠢欲动。

《星星诗刊》于1957年1月创刊降世,流沙河一组补空页的散文诗“草木篇”冒了出来。不知是违反了天条还是触及了谁的利益?中尖省委宣传部副部长李亚群亲自披挂上阵,以“春生”署名,在《四川日报》文艺副刊上,发表了讨伐檄文“百花齐放与死老鼠乱抛”,拉开了“有领导、有组织”大批判流沙河的活动,声势浩大,来势汹猛。

忽如其来的大批判,激起了正义力量的回击。反批判的义军突起,石天河跃马挥戈,其他人纷纷跟上。两军对垒必然界线分明,“七君子反党集团”和“四川文艺界二十四人反革命集团”,就这样形成定性,在”伟人”的钦点下成为最大一椿历史冤案。胜者弹冠相庆,败者保命嘶咬,“检举揭发,坦白从宽”,“靠拢组织,落石下井”,使昔日的朋友反目,到后来竟成为仇敌。“七君子小集团”多数入监,背负重刑,不解与恩怨自此深埋心间。老死不相往来,连提说名字也十分反感!仇乎,恨乎,痛乎,难已说清?

我三十年拼杀商场,己非小度鸡肠的文人,一切看得穿,看得淡,对于时代造成的谬误,不再耿耿于怀。啇场的名言是“世界上只有永远的利益,没有永远的敌人!”

人生百年,相知几人?我希望六十年后的今天,劫后余生的三人能够坐到一起,聊聊,叙叙,解开上历史的那把仇恨的锁,开开心心每一天!我们不再会有七十年,那时谁还记得?