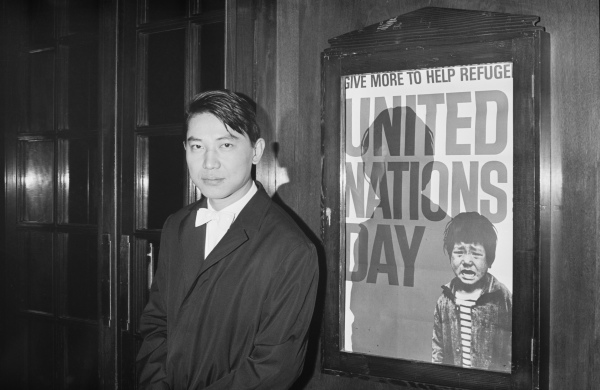

1966年十月,傅聪在英国(图片来源:Watson/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

【看中国2021年1月5日讯】这个标题不是我们想出来的,这是诺曼・勒布雷希特的标题。诺曼・勒布雷希特是英国音乐和文化评论员,小说家,也是古典音乐博客作者。他曾经担任《每日电讯报》专栏作家和《伦敦晚报》编辑。

就在华人世界率先传出傅聪先生去世的消息之后,外国媒体也开始出现一些悼念的文章。昨天,诺曼・勒布雷希特在他的古典音乐博客以这个有意思的标题回顾了傅聪(原文链接:How did we get from Fou Ts'ong to Lang Lang)。我们不确定,他是在向中国钢琴界发问,还是在问全世界。

他说:“在他(傅聪)去世的消息传出后,中国著名钢琴家郎朗在他的微博上正式致哀。尽管郎朗的社交媒体上出现的任何东西都有别人来写,但对这位当今的欺世盗名者(the present-day pretender)来说,向一位先驱、第一个被允许参加肖邦比赛的中国钢琴家脱帽致意,被认为是很重要的。”

他还说:“从傅聪到郎朗,有一条无法逾越的鸿沟。一个是精雕细琢、内省的诠释者,另一个则是十足的表演家(showman爱出风头的人)。一个过着极其谦逊的生活,另一个则完全活在外在的物质世界。一个是钢琴家中的钢琴家,另一个则是品牌之王(a brand king)。一个在中国政权下遭受了致命的折磨,另一个是它的海报男孩(poster boy)。”

他还介绍大家通过杰西卡・杜琴(Jessica Duchen)在傅聪60岁生日之际的访谈来了解傅聪(原文链接:Farewell to Fou Ts'ong)。杰西卡・杜琴从10岁到17岁跟傅聪的妻子卓一龙学习钢琴。下面我们试译二三:

“我总是一个初学者,我总是在学习...”

傅聪向杰西卡・杜琴讲述了他在中国的童年和逃往西方的不平凡的故事。

这个世界完全不同了。“我的童年在任何地方都是不同寻常的,”他开始说,“但在中国尤其如此,当时中国有4.5亿人口,其中90%以上是农民,知识分子占很小比例。”傅聪属于这个最小的群体,他是一位中国著名学者傅雷的儿子。傅雷曾自由前往欧洲,在巴黎学习了五年,他对古典汉语和现代哲学都非常精通。他的作品包括罗曼・罗兰的巨著《克利斯朵夫》和《巴尔扎克全集》的汉译。(中国畅销书《傅雷家书》,刊登了父子之间的书信和年轻音乐家钢琴学习的进展)

“让・克里斯托弗在中国有着巨大的影响力,远远超过在欧洲,”傅聪释道。“我认为这是因为它代表了个人的解放。对于中国来说,这是一个至关重要的问题——直到今天,它仍没有得到解决。我父亲是一个非凡的人,一个文艺复兴时期的人文主义者;这就是我成长的方式。我很小的时候,我父亲亲自教我文言文,这种古典教育即使在我们这一代人中也是非常罕见的。我父亲在教我老子或孔子时,也会引用亚里士多德、柏拉图、伯特兰・罗素或伏尔泰的话。”

“那是中国非常疯狂的年代,我们在1941-1945年被日本占领——四年来,我父亲从未走出家门。几乎没有食物,只有粗粮。这是一个非常艰难的时期,也是一个非常充满希望的时期,因为整个中国都处在一个动荡的时期,每个人都觉得法西斯主义是邪恶的,邪恶和善良是非常明确的。我们很好,所以我们为事业而战。”

傅聪家还拥有大量的古典音乐唱片。傅聪在阿尔弗雷德・科托特(Alfred Cortot)、埃德温・费舍尔(Edwin Fischer)、威廉・富特文格勒(Wilhelm Furtwangler)、巴勃罗・卡萨尔斯(Pablo Casals)等艺术家的歌声中长大。从很小的时候他就被音乐迷住了,但是直到17岁他才开始认真地把钢琴作为他生活的重心。在他十岁时,他父亲的一个学生给他上了钢琴启蒙课,这位年轻女子曾在上海师从一位俄罗斯钢琴家。她充满爱和鼓励的方式给这个被严格抚养的孩子带来了“我生命中最大的快乐”。他进展突飞猛进,但当他被派到和意大利钢琴家和指挥家Paci(Mario Paci梅百器)那里时——他曾在米兰斯卡拉剧院担任托斯卡尼尼的助理,也是上海市管弦乐团的创始人。由于对赌博的热爱,托斯卡尼尼“被困”在了上海。他发现自己面临着一个非常不同的方法,这种方式夺走了所有的快乐。除了一年的练习,他什么也没有得到,还得忍受在手背上保持一枚硬币平衡的侮辱。

在全家搬到云南省的昆明市后,傅聪成为了一个叛逆的少年,对共产主义革命的理念充满热情。他的父亲是第一批认识到斯大林真相和布尔什维克共产主义在俄罗斯的谎言的中国人之一,他扮演了“他那个时代的卡桑德拉”,并预言了灾难。他的儿子不同意,最终家庭破裂。父亲回了上海,傅聪独自一人在云南被学校一次次赶出校门,终于在15岁的时候,迫于无奈申请上了云南大学。他报名学习英国文学,却把时间花在“到处搞革命,总在谈恋爱,和喝酒打桥牌上!”

......

这位17岁的孩子用他艰难的两个月孤独旅程给父亲留下了深刻的印象。他的父亲同意帮助他继续学习,以成为一名音乐会钢琴家。由于傅聪所上的课很少,这些课程呈现出明显的令人惊讶的倾向。一名钢琴教师三个月后移居加拿大;接下来,他确实从一位小提琴家而非钢琴家那里学到了一些东西,那就是年迈的阿尔弗雷德・威登堡(Alfred Wittenburg)。他是纳粹德国的难民,曾担任柏林歌剧院(Berlin Opera)的音乐总监,也是阿图尔・施纳贝尔(Artur Schnabel)的室内乐伙伴。威登堡死后,我通过直觉、思考和阅读来学习。我一个人自学,一年后首次登台。在上海引起了如此大的轰动,以至于中央政府想派人出国参加选拔的时候,就来上海找我作为候选人之一。”

......

“我是一个伟大的伪造者,因为我设法通过我独特的指法,通过我的想象,通过某种方式来隐藏我所有的麻烦。我总是想要实现我脑海里的任何愿景——以我不知道的方式,我以我自己的方式找到了它。除非这个愿景以一种不显示其缺陷的方式呈现出来,否则我不会允许它展示出来。在某种程度上,是我自己堕落,因为我伪装得太好了。在某些方面,这也是好的,因为我的方法是原创的。但这些年来我在钢琴问题上的挣扎是难以置信的,即使到今天也是如此。我必须非常刻苦地练习。我羡慕那些技艺高超的钢琴家,因为我希望自己有更多的时间演奏更多的音乐。在音乐上我是非常贪婪的!”

傅聪希望尽可能地延长了在波兰的逗留时间,因为那时回国对他来说已经很危险了,中国的反右运动——“文化大革命的序幕”——已经开始了,并开始批判他和他的父亲。“这是一个生死攸关的问题。”他迫切地想去俄罗斯,那里有一位新朋友和支持者正在尽力提供帮助:斯维亚托斯拉夫・里赫特(Sviatoslav Richter),他为一本名为《友谊》(Friendship)的共产主义杂志写了一篇关于傅聪的热情文章,该杂志在中俄联合出版。里赫特希望这样能帮助傅聪正式来到俄罗斯,但这篇文章虽然出现在俄文版上,然而中国人从未刊登过。最后这个计划毫无结果。傅聪直到许多年后才知道这件事。

他戏剧性地逃到英国是在一些更显赫人物的帮助下才得以实现的:旺达・威尔科米斯卡,她帮助说服波兰当局“睁一只眼,闭一只眼”;一位热爱音乐的富有的英国人,名叫奥伯伦・赫伯特,他帮忙安排了一张邀请傅聪去伦敦演出的请柬,并因此获得了签证;还有借给他飞机票的钢琴家朱利叶斯・卡琴。为了甩掉中国当局的追踪,一场“告别”音乐会在最后一刻宣布:傅聪将在12月23日星期六晚上演奏两首协奏曲,莫扎特的C大调K503和肖邦的F小调(这两首曲子他都是在一个星期内学会的)。另一场转移注意力的活动——告别独奏会——也宣布将在晚些时候举行,尽管钢琴家和组织者都知道这是不可能的。第二天清晨——在一个信奉天主教的国家,这是周日和平安夜,在这一天,“即使是最顽固的宪兵也会变得有点松懈!”——傅聪乘坐英国航空公司的飞机前往伦敦。他自由了,在西方一下子成了名人。在中国的文化大革命中,傅聪的父母双双自杀。

今天,回顾这段不平凡的故事,以及从那时起他不断变化的命运,傅聪对未来的年轻钢琴家们有一些明智的建议。“首先,你必须有良好的自我意识,知道自己是由什么构成的。如果你真的有天赋,不仅是天赋,还有真正的抱负,那就意味着你准备好了为之牺牲生命,全身心地投入其中,这几乎比天赋更重要。即使有了这两项,你也必须做好准备,在世俗的“成功”方面,你将一事无成。你一定知道你将面临什么!我不建议任何人为了错误的理由继续下去。

“我觉得自己非常幸运,虽然我不会认为我的事业那么容易,部分是因为我有自己的不足,部分和很大程度上是因为我的性格。我的妻子Patsy(钢琴家兼教师卓一龙)对我说:“你不应该抱怨,因为命运是你自己创造的。”这是真的。今天我对自己说,感谢上帝,现在我真的开始理解音乐了。但我认为自己是初学者。我一直是个初学者,我一直在学习。我觉得我很幸运,因为我从来没有如此成功,以至于被虚荣心蒙蔽了双眼。(生活)在音乐里,你是很幸运的。在我很小的时候,我从波兰写信给我父亲说我很悲伤和孤独。他回信说:“你永远不会孤独。你不认为你一直和人类历史上最伟大的灵魂生活在一起吗?’这就是我一直以来的感觉。”